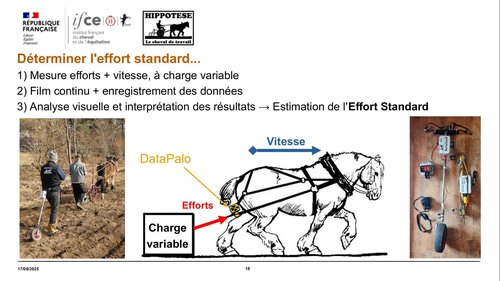

Suite à ma conférence sur les mesures d'efforts "Ton Cheval, Il Peut Tirer Combien ?" (voir les 2 précédents billets ici et ici, je vous propose quelques remarques et comme promis des références bibliographiques intéressantes (à télécharger sur le blog).

(Une image de manège juste pour illustrer...)

Définition du cheval-vapeur

Michel C. me fait la remarque suivante.

"L'estimation de la puissance d'un cheval par Watt ne s'est pas fait en mesurant des poids en kg et des vitesses en m/s. Il semblerait que Watt, (vérité historique ou légende) se soit basé sur l'activité d'un cheval travaillant toute la journée sur un manège desservant un moulin à malt dans une brasserie dont les caractéristiques étaient les suivantes: diamètre de 24 pieds de diamètre avec une force résistante équivalente à 180 livres à une vitesse de 144 tours par heure (2,4 tours/mn). L'application numérique fait 32 572 pieds-livres-forces par minute, arrondis à 33 000 pieds-livres-forces par minute, soit 550 pieds-livres-forces par seconde ou 745.47 Watts."

A noter que seul le Royaume Unis a un HP (Horse Power) qui vaut 745 Watts (745,706 w), les États-Unis sont plus nuancés, voir ci-dessous).

Dans les autres pays européens, un PS (PferdeStark) ou un cv (Cheval Vapeur) vaut 735 Watts (735,498 w).

Et chose encore plus drôle, l'nstitut national des normes et de la technologie (Agence du Département du Commerce des États-Unis, NIST) donne différentes valeurs pour le "horsepower" des États-Unis et du Royaume-Uni (UK) dont un hp-metric (sic). Je ne sais pas comment ils font pour choisir...

1 hp (550 ft lbf/s) = 745,699 9 W ;

1 hp (metric) = 735,498 75 W ;

1 hp (UK) = 745,70 W ;

Comme quoi, le cheval vapeur varie un peu, mais pour nous c'est sans grande importance...

(Une autre image de manège juste pour illustrer...)

Michel m'a aussi envoyé le pdf "Horsepower from a horse" dont il tire ses remarques, à télécharger ici. :

Je vous ai fait une petite traduction (approximative comme d'habitude) pour les non anglophones...

Horsepower from a horse (trad fr, Deny Fady)

Article : La Puissance d'un cheval

SIR - Des études récentes sur des animaux volants portant des charges (1) et sur des muscles squelettiques in vitro soumis à des mouvements cycliques (2) suggèrent que la puissance mécanique maximale supportable par kg de muscle est de 100 à 200 W.

Compte tenu de la taille de l'animal et de sa proportion de masse musculaire, il est donc possible de calculer une limite supérieure à sa puissance. Cela nous a amenés à nous interroger sur la puissance qu'un cheval peut réellement produire.

La masse corporelle des chevaux varie de moins de 100 kg pour les poneys à plus de 800 kg pour les gros animaux de trait. Selon Munro (3), le muscle squelettique d'un cheval représente environ 45 % de sa masse totale, mais nous estimons que seulement 30 % pourraient être utilisés pour un travail mécanique à un instant T. En supposant un taux de masse spécifique de 100 W kg-1 de muscle et une masse corporelle de 600 kg, un cheval pourrait, en théorie, produire 18 000 W, soit environ 24 CV, puisqu'un cheval-vapeur (CV) équivaut à 746 W ! Est-il possible qu'un cheval produise autant de CV ? Dans le pire des cas, ces hypothèses pourraient doubler le résultat, mais cela donne tout de même une estimation d'environ 12 CV. Cela soulève la question : la définition du CV était-elle basée sur un taux de travail plus faible, ou un cheval en bonne santé peut-il réellement produire plus de 10 CV ?

Quant à la première possibilité, c'est James Watt lui-même qui a défini la puissance en chevaux.

Selon Dickinson (4), au début des années 1780, Boulton et Watt fabriquaient des machines à vapeur rotatives qui remplaçaient les machines à chevaux. Naturellement, le paiement de la machine consistait en une prime annuelle basée sur le nombre de chevaux nécessaires pour effectuer la quantité de travail équivalente. Lors de discussions avec des mécaniciens, Watt apprit que, pendant une journée de travail, un cheval faisait en moyenne 2,5 tour/mn d'une roue de moulin de 7,3 mètres (24 ft) de diamètre.

Dickinson (4) (p. 145) indique que Watt supposait qu'un cheval exerçait un effort de traction de 82 kg (180 livres-force), ce qui donnait une puissance estimée à 10 000 kg (33 929 ft-lbf min-1) (puissance = force x distance/temps).

Dans le livre de Watt "Blotting and Calculation Book 1782 & 1783", ce nombre a été arrondi à 33 000 ft-lbf min-1, ce qui équivaut à la définition plus familière de la puissance en chevaux de 550 ft-lbf s-1. (Le Bureau of Standards des États-Unis (5) donne une interprétation différente du calcul de Watt qui dit qu'il a pris en compte les frottements du moteur).

Quel que soit le calcul, la mesure de la puissance de Watt est clairement basée sur une vitesse que les chevaux pourraient maintenir pendant une journée entière, et non sur une performance de pointe.

Quant à la deuxième possibilité, Collins et Caine (6) citent des données provenant d'un concours de traction de chevaux à la Foire d'État de l'Iowa de 1925, montrant que la puissance mécanique maximale d'un cheval est de 12 à 14,9 chevaux. Cet effort n'a duré que quelques secondes et constitue probablement une estimation réaliste de la performance de pointe.

Des vitesses maximales similaires, exprimées par kg de masse corporelle, ont été observées chez des athlètes humains (7).

Pourquoi la cadence de travail quotidienne est-elle tellement inférieure ?

Collins et Caine (6) suggèrent qu'un cheval de trait devrait tirer 10 % de son poids corporel à une vitesse de 4 à 5 km/h (10 heures de travail par jour) pour rester en bonne santé et vigueur. Des taux de travail comparables ont été suggérés par Youatt (8) en 1826. Il est intéressant de noter que ces deux taux de travail ne représentent qu'environ 1 CV. De plus, ils correspondent à un métabolisme quotidien d'environ 4 fois le métabolisme de base, un taux qui a été observé chez d'autres vertébrés pratiquant une activité soutenue (9, 10).

En résumé, il semble que les mécaniciens de moulins des années 1780 savaient comment maintenir leurs animaux en bonne forme, que Watt faisait ses estimations avec soin et qu'un cheval peut fournir bien plus d'un cheval-vapeur.

Auteurs :

R. 0. Stevenson, Département de biologie, Université du Massachusetts à Boston, Boston, Massachusetts 02125-3393, États-Unis

Richard J. Wassersug Département d'anatomie et de neurobiologie, Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse B3H 4H7, Canada

Notes :

1. Ellin gton. C. P.J. exp. Bi ol.160, 71- 91 (1991).

2 . Stevenson. R. D. & Josep hson. R. K.J. exp. Biol. 149, 61 - 78 (1990) .

3. Munro, H. N. (ed .) in Mammalian Protein Metab olism 133-- 182 (Academ ic , New York, 1969) .

4 Dickinson, H. W . James Watt (David & Charl es. Newton Abbot. 1967) .

5 . US Dept. of Commerce Cir. Bureau Stand. 34 (1912).

6 Collins, E. V. & Caine. A. B. IowaAgri. exp. Sta . Bull. 240.1 93--223 (1926).

7. Vandewa ll e, H .. Peres, G., Heller, J., Panel.J. & Monod, H. Eur. ) . appl. Physiol. 56 , 650--656 (1987) .

8 . Youatt, W. Th e Horse (Knight & Co, London, 1846) .

9 . Drent, R. H & Daan, S. Ardea 68 , 225- 252 (1 980) .

10 . Peterson, C.C.. Nagy, K. A. & Diamond, J. Proc. natn. Acad. Sci. US .A. 87, 23 24- 2328 (1990).

(Une troisième image de manège juste pour illustrer...)

Bibliographie complémentaire à télécharger, comme promis à la conférence :

Un article tiré de Causeries Scientifiques 1884 et annoté par mes soins, déjà diffusé sur Hippobulle et le blog, qui arrive aux mêmes conclusions que l'article ci-dessus mais se réfère aux attelages de la Compagnie Générale des Omnibus (CGO) : "__Puissance réelle des chevaux de trait__".

Un des livres cité par Stevenson : " __Testing draft horses__", de E. Collins et A. Caine, 1926.

A noter que j'avais fait plusieurs billets sur l'évolutions des chariots dynamométriques du professeur Collins (voir la 1ère partie ici, la deuxième là) et la troisième partie ici.

Le fameux livre, écrit par Edmond Lavalard, (administrateur à la Compagnie Générale des Omnibus, CGO) : __Le Cheval__ dans ses rapports avec l'économie rurale et les industries de transport, par , tome 2, Choix et Achat, Utilisation du Cheval, Situation actuelle de la Production chevaline, 1894. (24 Mo).

(Une image de manège juste pour illustrer...)

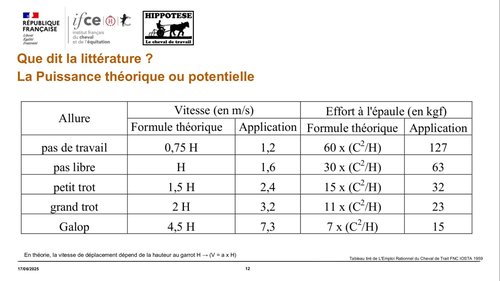

Et évidemment la fameuse étude de la FNC et l'IOSTA : "l'__Emploi Rationnel du Cheval de Trait__", parue en 1959 de E. Michaut et J. Cochet, que j'ai eu l'occasion de citer dans ma conférence et qui est une des études les plus récente en français sur ce sujet.

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui...

10 Derniers commentaires