Lors de l'AG de la FECTU en Italie (voir billet précédent), nous avons présenté sous forme de Diapos un résumé de l'histoire du Projet NeoBucher...

Comme certains d'entre-vous nous l'ont demandé, c'est avec plaisir que nous la diffusons aujourd'hui avec les commentaires, intercalés avec les diapos...

Vous trouverez en fin de billet la présentation et les commentaires sous forme de 2 fichiers au format PDF...

Nous diffuserons prochainement une version anglaise de cette présentation (et des commentaires) pour l'international (sic)...

Histoire du projet Néo Bucher

01 : Nous allons vous présenter le projet NeoBucher qui raconte l'histoire de la renaissance du porte-outils de maraîchage à Traction Animale Bucher.

Ce projet, encore en cours aujourd'hui, est porté par l'association Hippotese qui est une association de promotion du Cheval de Travail.

02 : L'association Hippotese est une association loi de 1901 qui a été créée en 1986 par la fusion du groupe Traction Animale du CEP Savoie et du groupe Traction Animale ARTAP de Franche-Comté.

Le nom "HIPPOTESE" signifie Ass HIPPOmobile de Technologie et d'Expérimentation du Sud-Est, car la Savoie et la Franche-Comté sont situées dans la quart Sud-Est de la France.

03 : Depuis 1986, l'association Hippotese fait de la recherche technique (colliers, harnais, matériel agricole, forestier, urbain...), de la formation, de la collecte et de la diffusion d'informations (sur son site web, son blog, dans son journal Hippobulle et par une lettre d'information mensuelle HippoNews), organise des manifestations de promotion de la Traction Animale et soutient ses membres dans leur activités (prêt de matériel, chantiers collectifs, coups de main...).

04 : Le porte-outils de maraîchage en traction animale Bucher (Bucher Guyer AG) est un outil d'origine suisse, qui existe depuis les années 30 et qui a été commercialisé jusque dans les années 60.

Il est adapté à la culture de légumes de plein champ et au maraîchage.

Il est équipé d'un système de relevage d'outils et son châssis est de conception simple et légère.

05 : Le porte-outils Bucher a des qualités rares, outre qu'il permet de travailler 2 rangs en même temps (3 rangs possibles), il propose deux systèmes de correction de trajectoire qui permettent de sarcler les plantes au plus prés et il peut être utilisé avec un seul cheval (2 chevaux possibles).

06 : A Hippotese, nous avons découvert ce porte-outils dans les années 1990 et nous avons diffusé une première documentation technique en 1992 dans l'Hippobulle n°15/16.

En 2006, dans un billet du blog, nous nous posions déjà la question de refaire fabriquer de manière semi-industriel cet outil, sans donner suite.

07 : Entre 2000 et 2008, nous avons importé plusieurs dizaines de porte-outils Bucher d'occasion de Suisse jusqu'à en épuiser la source.

La question d'une re-fabrication s'est de nouveau posée mais sans réponse satisfaisante.

08 : À partir de 2010, il est sorti sur le marché français de nombreux prototypes de porte-outils de maraîchage mais aucun ne s'inspirait vraiment du Bucher.

Il nous semblait idiot de vouloir réinventer la roue, alors que nous avions une base de travail à la fois simple et très sophistiquée, qui a été perfectionnée pendant plus de 20 ans, qui a été diffusée à plusieurs centaines d'exemplaires et reste très facile à reproduire.

De plus, aucun de ces nouveaux porte-outils ne répondait aux 3 fonctions principales du Bucher : 1 cheval, 2 rangs et correction de trajectoire.

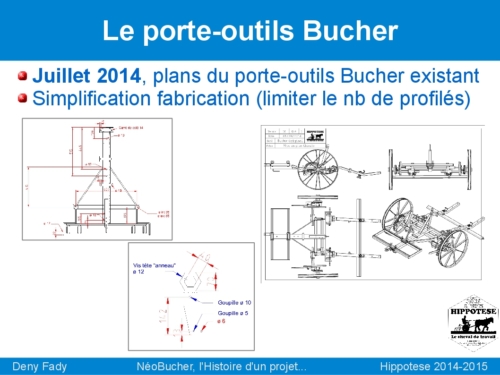

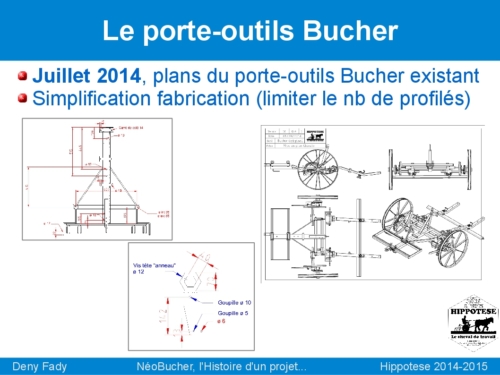

09 : En juillet 2014, nous avons décidé de faire dessiner les plans du porte-outils Bucher (existant) pour pouvoir les diffuser à ceux qui voudraient en construire un.

Dans un deuxième temps, à partir des plans de définition, nous avons essayé de simplifier la construction de l'outil en limitant le nombre de sections (de profilés métalliques) utilisées.

Puis on a réfléchit au remplacement de certaines pièces en fonte moulée (sur le Bucher original) par des pièces mécano-soudées, réalisables plus simplement.

10 : En octobre 2014, on a décidé d'apporter des améliorations au modèle original tout en gardant une compatibilité avec les barres d'outils existantes. Le projet NéoBucher est lancé !

On a alors créé un groupe de travail pour écrire un cahier des charges des éléments à garder et des éléments à améliorer.

C'est aussi à ce moment là qu'Hippotese s'est associée avec la Coopérative d'Autoconstruction l'Atelier Paysan, qui pouvait nous apporter sa compétence technique et son expérience sur la conception d'outils de maraîchage autoconstruits et la formation.

Ensemble, nous avons cherché des solutions techniques, simples, originales ou éprouvées.

11 : Nous avons décidé :

- De diffuser le résultat de notre travail en licence libre "Creative Common",

- De réfléchir dés la conception à la possibilité d'auto-construire le porte-outils (choix de solutions nécessitant peu de compétences techniques),

- De rendre possible, avec l'Atelier Paysan, l'organisation de formations à l'autoconstruction,__

- Et aussi d'autoriser la fabrication partielle ou totale des porte-outils par des artisans, pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas réaliser eux-même le leur.

12 : Nous nous sommes imposé la recherche de solutions constructives adaptées à l'équipement d'un atelier mécanique de base.

À savoir : un poste à souder, une disqueuse, une perceuse à colonne, et des profilés métalliques courants.

En nous réservant la possibilité de faire réaliser à l'extérieur quelques pièces complexes (tournage, découpe laser...).

Ce qui ouvrait la possibilité de construire des NeoBucher partout dans le monde en utilisant des moyens techniques locaux.

13 : Axel, élève ingénieur, en service civil à l'Atelier Paysan, a accepté de travailler sur les plans 3D du NéoBucher et nous a proposé des solutions constructives qui répondaient au cahier des charges.

De nombreux échanges entre les membres du groupe de travail (Hippotese, Atelier-Paysan, simples utilisateurs de Bucher...) ont permis de sélectionner les meilleures solutions.

14 : Février 2015, organisation d'un premier stage d'auto-construction qui réunit 13 stagiaires sous la direction d'Axel et de Joseph de l'Atelier Paysan à Valence (Drôme).

En 3 jours (et plus de 300 heures d'atelier), les prototypes 001 et 002 sont construits et valident du même coup la faisabilité technique des solutions retenues.

15 : Dans la foulée, Hippotese est invitée à présenter 15 jours plus tard, un prototype de NéoBucher au Salon International de l'Agriculture de Paris. Nous nous empressons de rendre présentables les prototypes.

16 : Début mars 2015, le prototype 002 est présenté aux 2 démonstrations de matériel hippomobiles innovants du salon en présence du Ministre de l'agriculture.

17 : Mi-mars 2015, Hippotese a atteint la limite de ses capacités d'auto-financement, nous lançons une collecte en financement participatif sur le site KissKissBankBank.com avec l'objectif d'acheter des outils modernes pour équiper nos porte-outils et ainsi permettre des essais en conditions d'utilisation réelle pour finaliser rapidement le projet.

18 : Fin mars 2015, nous présentons l'un des deux prototypes et le projet NeoBucher à l'Assemblée Générale de la Fédération Européenne du Cheval de Trait (FECTU), en Italie, devant nos partenaires européens.

19 : La suite du projet reste à écrire...

Nous pensons réaliser des essais sur le terrain et la mise au point des prototypes d'avril à septembre 2015.

Mi-septembre 2015, le NeoBucher sera présenté au salon Tech&Bio à Valence (Drôme).

A partir d'octobre 2015 et jusqu'à la fin 2015, nous établirons les plans définitifs et le tutoriel de fabrication.

Début 2016 : Nous espérons pouvoir diffuser les plans et organiser les premières formations à l'autoconstruction en vue de la multiplication des porte-outils NeoBucher...

A suivre sur le Blog d'Hippotese : http://hippotese.fr

La présentation de l'Histoire du projet Néo Bucher (version française, d'avril 2015) au format PDF téléchargeable ici.

Les commentaires de la présentation de l'Histoire du projet Néo Bucher (version française, d'avril 2015) au format PDF téléchargeable ici.

10 Derniers commentaires