Voici quelques images et retour des 1ères Assises du Mulet, en septembre 2024 aux Contamines-Montjoie.

(1ères Assises du Mulet, en septembre 2024 aux Contamines-Montjoie, photo Deny Fady)

Je n'ai assisté qu'aux conférences du vendredi et samedi matin. Elles étaient très intéressantes et de haut niveau scientifique.

Un public de connaisseurs, 50 à 70 personnes suivant les moments, un accueil très chaleureux de la part des organisateurs.

Les sujets concernaient surtout la dimension historique, de l'histoire très ancienne, études paléogénomiques et archéologiques à l'histoire récente (1990) en passant par le moyen-âge et l'aspect patrimonial actuel.

Quelques, trop peu nombreuses, présentations d'élevage ou d'utilisations : un gros élevage dans les Pyrénées, des exemples d'utilisation en Belgique et en Italie et les fameuses Mules du Tour du Mont-Blanc.

Il a manqué des présentations sur les usages actuels des mules et mulets, sur les particularités de leur dressage et de leur caractère...

Ce sera sans doute pour les prochaines assises...

Et puis quelques autres photos du samedi sous un soleil radieux...

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(Les mules de La Route des Tommes, Photo Deny Fady)

(De jolis tipi-chapiteaux ouvrants pour se mettre à l'ombre, Photo Deny Fady)

(Les ânes et les enfants, étaient aussi de la fête, Photo Deny Fady)

(Les ânes et les enfants, étaient aussi de la fête, Photo Deny Fady)

(Cuisine roulante militaire, avec potence à gamelles, Photo Deny Fady)

(Cuisine roulante militaire, avec potence à gamelles, Photo Deny Fady)

(Les mules belges de l'équipe Valérie Barchon, Photo Deny Fady)

(Les mules belges de l'équipe Valérie Barchon, Photo Deny Fady)

(Les mules, ça se monte aussi... Photo Deny Fady)

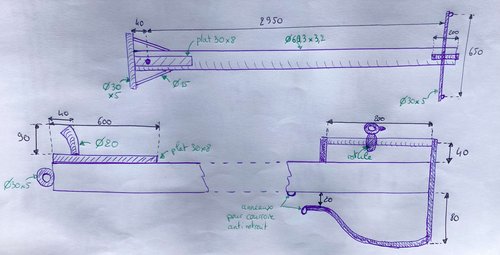

(brancard de débardage, ce système était utilisé pour débarder dans de fortes pentes, les brancards évitaient au mulet (équipé d'un reculement bien sûr) d'être rattrapé par la bille de bois, Photo Deny Fady)

(Lugeon de débardage, à sellette tournante (s'utilise avec des brancards dans la pente), Photo Deny Fady)

(Lugeon de débardage, ce système avec brancards était utilisé pour débarder dans de fortes pentes sur la neige. Comme le précédent, les brancards évitent au mulet d'être touché par la grume, Photo Deny Fady)

(Lugeon de débardage, Photo Deny Fady)

(Lugeon de débardage, Photo Deny Fady)

(Lugeon de débardage avec extension arrière, permet le transport du bois en bûches, Photo Deny Fady)

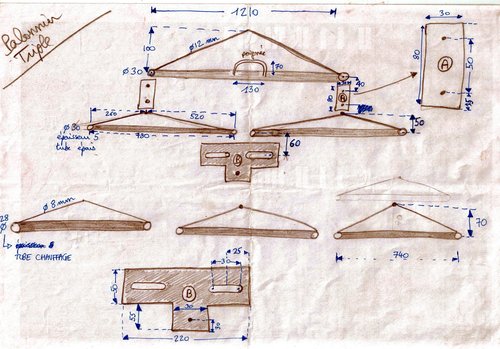

(Linguelles de débardage à émerillon tournant, pour tirer les grumes sans user de chaîne, Photo Deny Fady)

(Traîneau à foin et cordes à barillons, munies de "troyes" (troyés, trò-iess, clé à foin), Photo Deny Fady)

(Gros plan sur les "troyes" (troyés, trò-iess, clé à foin), Photo Deny Fady)

(Faucheuse à cheval Deering New-Ideal, Photo Deny Fady)

(Faucheuse à cheval Deering New-Ideal, Photo Deny Fady)

(Faneuse à fourches, Photo Deny Fady)

(Andaineur à peignes, à décharge latérale, Photo Deny Fady)

(Charrue de labour en planche, Photo Deny Fady)

(Un beau rouleau en bois, Photo Deny Fady)

(Un chariot (militaire ?) et ses patins d'hiver, Photo Deny Fady)

(Charrette à fumier, dont nous reparlerons bientôt, Photo Deny Fady)

(Charrette à 2 roues, Photo Deny Fady)

(Collier traditionnel savoyard (pour les mules et les ânes), Photo Deny Fady)

(Collier français et très joli petit collier suisse, Photo Deny Fady)

(Collane savoyarde, Photo Deny Fady)

(Collane savoyarde, Photo Deny Fady)

(Presse de transport des meules de Beaufort sur les bâts des mulets, Photo Deny Fady)

Et pour ceux qui habitent dans l'est de la France, Pascal Garnier, rencontré aux assises, grand collectionneur de matériel et de harnais, organise une expo sur les mules, les 28 et 29 septembre 2024, dans le cadre du château "Qui qu'en Grogne" à Moyen (Meurthe-et-Moselle), entre Luneville et Rambervillers (Vosges).

Il s'agit notamment de selles sambue - cabestres - divers colliers et objets - cacolet - etc.

Matériel datant du Moyen Age jusqu'à la fin du XIX ème.

La visite de l'expo est gratuite et animée par Pascal soit pendant les heures d'ouverture du Château (samedi et dimanche 14h-18h) entrée payante pour la visite du château, soit sur demande en dehors de ces horaires.

Pascal reste à votre disposition pour plus de renseignements : 06 07 61 40 33

C'est tout pour aujourd'hui, je vais vous trouver quelques compléments pour un prochain billet...

10 Derniers commentaires