En janvier 2025, nous avons été sollicité (Jean-Louis Cannelle, Michel Schnoebelen et moi même, Deny Fady) par la commune de Ungersheim (Haut Rhin) pour venir faire un audit et des mesures d'efforts sur leur calèche de ramassage scolaire. Voici le compte-rendu de cette expertise.

1) La ville d'Ungersheim :

Ungersheim (68190) est une commune du Haut Rhin, située à 15 km au nord de Mulhouse et faisant partie de la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) et de l'aire d'attraction de Mulhouse (commune de la couronne).

2 440 hab. (2022). Densité : 181 hab./km²

Altitude : Min. 212 m; Max. 241 m

Maire : Jean-Claude Mensch

La commune a accueilli le puits Rodolphe (ou carreau Rodolphe), l'une des principales mines appartenant aux mines de potasse d'Alsace (1913 à 1976).

2) Objectif de l'étude :

La municipalité d'Ungersheim (Haut Rhin) souhaite connaître les efforts fournis par les chevaux affectés au transport scolaire municipal pendant leur prestation.

3) Valeurs standard admises :

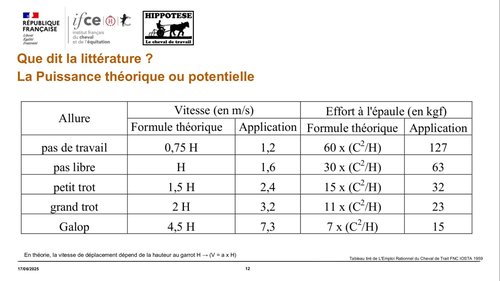

3.1) Vitesse au pas et au trot :

Vitesse : la vitesse moyenne standard d'un attelage au travail est de :

Vitesse moyenne au pas : 1,2 à 1,6 m/s (4,32 à 5,76 km/h), moy 5 km/h

Vitesse moyenne au trot : 2,4 à 3,2 m/s (8,64 à 11,52 km/h), moy 10 km/h

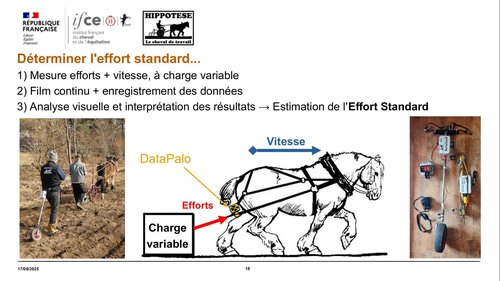

3.2) Valeurs seuils, notion d'"Effort standard" :

Les valeurs seuils des capacités de traction sont dépendantes de chaque individu. la capacité usuelle de traction correspond aux efforts que nous appelons "efforts standards".

Ce sont les efforts que l'on peut raisonnablement demander (en moyenne) à un cheval de travail pendant 6h / jour, 5 jours / semaine, sans que sa santé n'en soit affectée et recommencer la semaine suivante.

Pour un cheval de travail comtois, d'environ 750 kg, en bonne santé, correctement entraîné et suffisamment nourri, on peut considérer, d'après nos observations, que l' effort standard correspond environ à :

- Effort standard au pas (vitesse de 4 à 5km/h) : 70 kgf

- Effort standard au trot (vitesse de 10 à 11 km/h : 35 kgf

La capacité de traction ponctuelle (Efforts importants), correspond au double de la capacité usuelle (Michaut et Cochet, 1959) soit 140 kgf. Ces efforts peuvent être présents sur des périodes plus courtes (3 heures par jour par ex) et avec des temps de pause adaptés.

La capacité de traction exceptionnelle (Efforts intenses), correspond au triple de la valeur standard (soit 210 kgf) ils ne doivent être présents que de manière exceptionnelle sur des temps très courts, la fatigue doit être surveillée et des temps de récupération plus longs doivent être proposés.

4) Véhicule utilisé pour le transport :

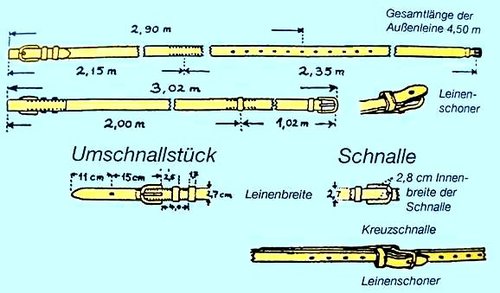

Il s'agit d'une calèche à 4 roues à rayons, à bandage, munie de suspension et d'amortisseurs.

L’essieu avant est équipé d'une plaque tournante.

Elle a une capacité de 10 adultes (12 enfants) sur 2 bancs longitudinaux en vis à vis, à l'arrière + banquette transversale à l' avant de 3 places, équipée d'une " cale de menage " pour le cocher.

Son poids à vide : 765 Kg.

Sécurité : La calèche est équipée de 2 x 2 freins hydrauliques (2 pédales) qui actionnent des warning de signalisation et d'une " mécanique " (action sur les bandages sans patin de frottement , à réserver à un usage de frein de stationnement).

Le meneur est équipé d'un rétroviseur au dessus de lui, qui lui permet de surveiller la monté et la descente des enfants et leur position assise pendant le transport.

Il n'y a (malheureusement) pas de rétroviseurs extérieurs droite et gauche.

Lumières : la calèche est équipée de feux de position arrières et de clignotants arrières et latéraux (au niveau de la banquette avant) qui peuvent être commandés par des interrupteurs au pied. Le tout est relié à une batterie stationnaire logée sous la banquette.

La calèche est équipée d'une bâche très couvrante, fermable à l'arrière, avec des fenêtres transparentes sur les côtés et à l'arrière.

Elle est équipée de rambardes à l'arrière de part et d'autre de la porte, dans le prolongement des banquettes et d'un escalier à 2 marches. Les enfants montent par cet escalier. La porte en haut de l'escalier est verrouillable facilement par les enfants.

La calèche était équipée d'un brancard à 1 cheval le jour du test, mais peut facilement recevoir une flèche pour 2 chevaux.

Remarques : Les bandages de roue ont été refaits récemment.

La calèche sort de révision, roulements de roues changés et freins (qui couinaient) changés, elle nous semble très roulante, ce qui sera confirmé par les mesures au Datafficheur.

5) Plan et longueur des parcours de ramassage :

Il existe plusieurs parcours en fonction des jours de la semaine, nous avons suivi le parcours du vendredi. Voir affiche du ramassage scolaire sur le site web d'Ungersheim ci-dessous.

Pour des raisons de travaux, le parcours le jour des mesures était écourté, en passant place de la mairie, puis directement rue des Champs et rue Georges Brassens pour rejoindre l'école (en évitant la rue de Réguisheim et la rue de Paris). Voir tracé du parcours mesuré (site Géoportail).

Le parcours emprunté ce jour fait 1,74 km.

Parcours prévu :

Aller : jardin du Trèfle Rouge, place de la mairie, rue des Champs, rue Georges Brassens, école : 1,74 km.

Retour : école, rue Georges Brassens, rue des Champs, mairie, place de la mairie, jardin du Trèfle Rouge : 1,74 km.

Parcours réalisés :

Matin :

NB : Ce parcours n'est pas habituel, il a été organisé du fait de notre présence pour préparer les mesures.

Départ : Atelier Trefle-Rouge (10h57) à École (11h32). Grand tour d'échauffement, de réglage et de contrôle des appareils de mesure (sans arrêt), soit 35mn, allure trot, pas, distance parcourue inconnue.

Retour Atelier : départ École (11h37) à Atelier (11h54) (8 enfants, 3 arrêts) soit 17 mn, presque partout au trot : 1740 m en (17) mn -> 1740/17 x 60 -> 1,7 m/s, soit 1,7 x 3,6 = 6,14 km/h de moyenne.

6) Charge transportée habituelle et charge transportée le jour du test

6.1) Données de charge

Nb d'enfants transportés le jour de la mesure : 8

Nb d'enfants transportés max courant : 12

Ages : 5 - 9 ans, poids moyen des enfants : 30 kg

Charge enfants ce jour (estimation) : 8 x 30 = 240 kg

Charge enfants max courante (12 enfants) : 12 x 30 = 360 kg

Poids meneuse (déclaration) : 55kg

Poids de l'équipe technique (mesureurs) le jour du test (estimation) : 3 x 90 = 270 kg

Charge totale le jour du test avec les enfants : 240 + 55 + 270 = 565 kg

Charge totale le jour du test sans les enfants (retour) : 270 + 55 = 295 kg

Charge totale max courante (meneur + 12 enfants) : 360 + 55 = 415 kg

Poids à vide de la calèche (vérifié ce jour) : 765 kg

Poids de la calèche le jour du test (avec meneur et mesureurs ) : 765 + 55 + 270 = 1090 kg

Poids de la calèche ce jour (meneur, mesureurs et 8 enfants ) : 765 + 55 + 270 + 240 = 1330 kg

Poids de la calèche max courant (meneur et 12 enfants ) : 765 + 55 + 360 = 1180 kg

6.2) Conditions du test par rapport à une situation standard

Le jour du test, toutes les mesures ont été faites avec une charge de 1090 à 1330 kg, ce qui est sensiblement égale ou supérieure à la charge max qui peut être rencontrée en usage courant (12 enfants présents dans la calèche).

On peut donc considérer que les résultats obtenus le jour du test correspondent à une situation de pleine charge courante.

En effet, les efforts de traction des chevaux, dans une situation de ramassage courante la plus défavorable (12 enfants, soit 1180 kg) ne dépasseront jamais les valeurs mesurées le jour du test à la charge max (1330 kg).

Si ces valeurs sont acceptables le jour du test, on pourra être rassuré pour les situations réelles courantes de ramassage.

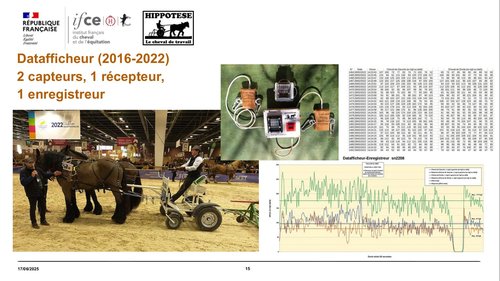

7) Méthode de mesure, DataPalo :

Pour mesurer l’effort de traction, un capteur dynamométrique, a été positionné entre le cheval et la calèche.

Ce capteur intégré à un palonnier spécifique ((DataPalo-Hippotese-Ceptec) permet l’enregistrement des données en continu, il remplace le palonnier d'origine qui est démonté.

Dans le DataPalo, le capteur mesure en kgf l'effort demandé 10 fois par seconde environ (1 kgf = 9,81 N), envoie ces valeurs à un microcontrôleur qui les enregistre sur carte SD, un second microcontrôleur calcule la moyenne de ces 10 valeurs, extrait aussi la valeur maxi parmi ces 10 valeurs et les envoie chaque seconde, par radio à un récepteur. On peut donc, depuis le siège de la calèche, avoir chaque seconde, en temps réel la valeur moyenne et maxi de l'effort demandé, pour contrôle.

8) Traitement des données :

8.1) Données brutes :

Les données brutes enregistrées se présentent sous forme de fichiers " texte " comprenant sur chaque ligne 1 numéro d'enregistrement, une date (année, mois, jour), une heure (heure, minute, seconde) et les 10 valeurs d'effort de la seconde en cours en kgf (ou decaN, dN)

8.2) Données traitées, valeur d'effort/temps :

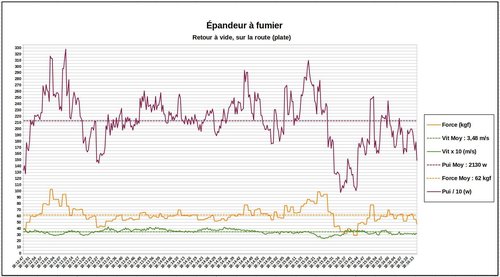

Ces données brutes sont ensuite traitées pour donner une courbe de valeur d'effort en fonction du temps. Ci-dessous, courbe de toutes les valeurs d'effort du matin (31/01/25) de 10h57 à 11h54.

8.3) Données traitées, fréquence d’apparition d'une valeur :

Pour établir des moyennes ou des plages de valeur qui caractérisent une activité donnée en "effaçant" les valeurs nulles qui correspondent à du "non-travail" on utilise des programmes de modélisation spécifiques (Datagraph-Ceptec).

Ces programmes tracent les courbes de fréquence d'apparition des valeurs d'effort pendant une période donnée, et on peut, par essais successifs, trouver à partir de quelles valeurs les données représentées sont significatives (on ne garde alors que les valeurs de "travail effectif").

Fréquence d'apparition de toutes les valeurs d'effort du matin (pas de limite inférieure).

Fréquence d'apparition de toutes les valeurs d'effort du matin à partir de 6kgf.

9) Résultats :

9.1) Retour avec enfants, école-atelier, après 11h30 (courbe des valeurs d'effort).

Décomposition :

11h30, Rouge : Arrivée école, montée (pente 5%) devant école et mise en stationnement.

11h32, Vert : attente et chargement des enfants jusqu'à 11h37.

11H37, Bleu : départ depuis l'école jusqu'à entrée chemin Trèfle Rouge.

11h52, Mauve : montée chemin. 11H55, Arrivée et arrêt à l'atelier.

Observations :

- Zone rouge : la montée devant l'école sera étudiée plus loin.

- Zone verte : on observe quelques coups de collier à l’arrêt pendant le chargement des enfants.

(Danger !) Il faut absolument prévoir une barre d'attache sur la zone de stationnement dans l'angle opposé à l'entrée et la sortie du cercle..

NB : Nous avons fait un marquage au sol.

- Zone bleue : allure au pas et surtout au trot, efforts très modérés (moyenne voir plus loin). Les pics correspondent aux passages des ralentisseurs et aux redémarrages après arrêts (panneaux stop, feux de circulation, dépose des enfants).

- Zone mauve : chemin d'accès à l'atelier du Trèfle Rouge en légère montée, au pas, efforts modérés.

Dans l'ensemble, sauf zone rouge (étudiée plus loin) et mauve et les à-coups des ralentisseurs, les efforts ne dépassent jamais 60 kgf (589 N).

La variation de masse due aux dépôts des enfants, ne fait que varier faiblement la charge et n'est pas visible sur la courbe (3 arrêts, avec 60 à 90 kg de perte de masse pour chacun).

Globalement, la variation de charge, due aux enfants déposés (8 x 30 = 240 kg), ne représente que (240/1330 x 100) 18% de la charge totale (moins d'un cinquième).

NB : Le tracé des courbes de fréquence d'apparition de la seule zone bleue permet une analyse plus fine des efforts pendant le transport des enfants et surtout une moyenne.

9.2) Retour avec enfants après 11h30, détail du retour (courbe des valeurs d'efforts)

Si on ne garde que la zone bleue (retour 11h37 à 11h52) qui concerne seulement le retour avec les enfants, on note que la moyenne des efforts se situe autour de 20 kgf.

Cette valeur représente seulement 57 % de la valeur habituellement admise au trot (35 kgf, voir page 2).

9.3) Retour avec enfants après 11h30, détail du retour (courbe fréquence)

Si on trace la courbe des fréquences sur la période, en gardant toutes les valeurs (dans la mesure où les arrêts sont très courts et qu'il n'y a pas de pente descendante, les période de "non-travail" sont très peu présentes).

On obtient une moyenne de 18 kgf avec une plage d'écart-type de 1 à 36 kgf, soit 70 % des valeurs.

On peut facilement vérifier la validité de cette moyenne en retraçant la courbe des fréquences et en excluant les valeurs d'effort de 0 à 6 kgf (pour éliminer les arrêts et roulages sur la lancée).

On constate que le calcul de la moyenne des efforts est peu différente : 22 kgf avec une plage d'écart-type de 4 à 41 kgf, correspondants à 70 % des valeurs d'efforts.

10) Conclusion :

Dans les conditions précisées ci-avant, c'est à dire :

- Sur le parcours observé de 2 x 1,74 km reliant l'Atelier du Trèfle Rouge à l'École via Pl Mairie, rue des Champs, rue G. Brassens,

- A l'allure du pas ou du trot (moyenne 6,14 km/h),

- Sur un temps de course effectif de 2 x 20 mn (17 mn) environ, 4 x par semaine,

- Avec le véhicule utilisé, calèche 4 roues, très roulante, de 765 kg (PV),

- Avec une charge de 565 kg (supérieure à celle de 12 enfants + meneur),

Les mesures d'efforts effectuées donnent une moyenne d'environ 20 kgf avec une plage de 4 à 41 kgf.

Cette moyenne est tout à fait compatible avec l'attelage à un cheval de type comtois de 750 kg, en bonne santé, correctement entraîné et suffisamment nourri.

NB : Dans ce cas, les efforts demandés sont bien inférieurs aux efforts standards potentiels correspondants à 70 kgf au pas et 35 kgf au petit trot, pendant 6h / jour, 5j / semaine.

Remarque : Compte-tenu de la faible déclivité rencontrée sur la commune d'Ungersheim, on peut raisonnablement considérer que sur un parcours plus long (jusqu'à 3 km) et dans les mêmes autres conditions, la conclusion serait identique.

11) Étude de 2 cas " limite ", " ralentisseur et pente " devant l'école

11.1) Description des 2 cas " limite "

Pour prendre conscience des valeurs mesurées, très modérées en terme d'effort, du fait de la faible déclivité du parcours, on peut étudier 2 cas limites qui correspondent à des déclivité plus importantes.

Le ralentisseur (devant l'école) et la pente pour accéder à la plateforme de stationnement de la calèche. Cette pente a été mesurée à 5°, soit 8,75 %.

Pour réaliser ce test, nous avons effectué 2 montées successives.

Décomposition : Arrivée à l'école, 1ère montée, demi-tour, redescente, demi-tour plus large avec passage du ralentisseur de l'école, puis seconde montée.

Arrivée à l'école

1ère montée

Demi-tour (puis descente)

Passage ralentisseur

NB : La deuxième montée est identique à la première.

11.2) Analyse des 2 cas " limite "

Décomposition de la courbe des efforts : Passage du ralentisseur (vert-bleu) puis montée (rouge) devant l'école. Explication : Vert : passage de l'essieu avant sur le ralentisseur (4s), Bleu : passage de l'essieu arrière sur le ralentisseur (4s), Rouge : montée (pente 5%) et mise en stationnement (17s).

Ralentisseur : L'étude du (seul) ralentisseur nous donne une moyenne de 51 kgf avec une plage de 27 à 76 kgf. La dispersion des valeurs et la forme de la courbe indique que les efforts sont très ponctuels. La durée du passage du ralentisseur est inférieure à 10 s.

11.3) Conclusion sur les 2 cas " limites "

Montée devant l'École : L'étude de la seule montée (à presque 9%) nous donne une moyenne de 65 kgf avec une plage de 43 à 87 kgf. La dispersion des valeurs et la forme de la courbe indique que les efforts sont assez ponctuels. La durée de la montée est inférieure à 18 s.

11.4) Remarques sur l'étude des 2 cas " limite "

L'étude du passage du ralentisseur peut être extrapolé aux passage des autres ralentisseurs présents sur le parcours. Les efforts relevés indiquent que les ralentisseurs doivent être passés à l'allure du pas et si possible sans arrêt pour éviter le coup de collier.

La durée de passage est faible (10 s) et la valeur des efforts reste inférieure à celle d'un effort standard au pas.

L'étude de la montée devant l'école indique que celle-ci doit être passée à l'allure du pas, si possible sans arrêt pour éviter le coup de collier.

Les efforts relevés correspondent presque à l'effort standard au pas (70 kgf), la durée de la montée est assez faible (18 s) et se trouve avant l’arrêt de stationnement.

La montée correspond à la capacité usuelle de traction. Elle se situe de fait en milieu du parcours de ramassage et donc arrive après un échauffement correct.

L'étude de ces 2 cas limites permet de comparer les valeurs mesurées sur le parcours de ramassage avec des situations moins favorables.

Elle montre que même si l'on a des passages à déclivité plus marquée (ponctuelle comme des ralentisseurs ou continue) sur un parcours, c'est la mesure dynamométrique des moyennes de ces efforts de traction qui permet de valider l'utilisation d'un seul cheval ou d'une paire.

Dans l'utilisation du cheval observée, ici à Ungersheim, et dans les conditions de l'étude, on peut être rassuré sur les efforts demandés, très modérés, sur les parcours de ramassage envisagés, du fait de leur faible déclivité.

Ces valeurs confirment que l'utilisation d'un seul cheval est adaptée au parcours envisagé sous réserve qu'une barre d'attache soit installée sur la plateforme de stationnement de l'école.

12) Conclusion, observations et recommandations :

12.1) Sur la cavalerie :

Les chevaux sont en bon état et aptes au travail. Les mesures confirment qu’un cheval peut parfaitement faire seul le travail de ramassage. Il est toutefois possible de travailler en paire si les chevaux sont sous utilisés par ailleurs afin de leur garantir un travail régulier.

Par contre, seul l’attelage en simple permettra un travail personnalisé avec chaque cheval notamment sur sa souplesse et le maintien de ses qualités de locomotion.

Les pointes de tungstène, installées sur les fers, utilisées en permanence, provoquent des problèmes ostéo-articulaires notamment de l’arthrose prématurée avec calcification des cartilages complémentaires des pieds.

Afin de réaliser une surveillance continue, nous recommandons une visite ostéopathique par an pour chaque cheval en plus des ferrages habituels.

Pour garantir leur longévité au travail, il faudra prévoir des périodes sans pointe sur leurs fers et un travail de fond soit en attelage en simple soit en travail à pied pour préserver leur souplesse.

12.2) Sur la sécurité :

Pour du transport de personnes, nous attirons votre attention sur plusieurs points :

- La nécessité d’avoir un aide (groom).

- Le meneur devrait attester d’une qualification professionnelle.

- Lors des temps de chargement / déchargement, il faut la possibilité d’attacher les chevaux.

Nous recommandons donc :

1) d’installer une barre d’attache solide à l’école.

2) de demander la validation d'un CS UCAC aux meneurs .

NB : le CS UCAC, accessible uniquement aux professionnels pouvant justifier d'au moins une année d’expérience dans le domaine, permet de passer les épreuves en quelques jours.

Le 1er mars 2025

Si vous voulez le PDF de cet audit, c'est ici...

10 Derniers commentaires